Une richesse archéologique étudiée de longue date

S’il reste encore en grande partie inconnu, le site d’Ursins fait l’objet de curiosité et d’études depuis déjà plus de quatre siècles. Les premières interventions mentionnées datent de 1608 et concernent la découverte de murs maçonnés par Fabricius von Hilden, médecin payernois passionné d’Antiquité. Dès ce XVIIe siècle, les recherches se centrent quasi-exclusivement sur l’église St-Nicolas et ses fondations gallo-romaines. C’est François Correvon de Martines, député et syndic d’Yverdon dans la première moitié du XIXe siècle, qui reprend les recherches autour de l’église. Il élabore d’abord le plan de l’édifice et de sa terrasse, mais documente également des maçonneries s’apparentant à un probable édifice de spectacle voisin, voire un éventuel monument lié aux cultes de l’eau. En 1908-1910, Albert Naef fouille et restaure l’église Saint-Nicolas, lui donnant son aspect actuel. Il insère à cette occasion deux inscriptions dans ses élévations, dont la provenance reste à préciser avec certitude. Ces investigations sont reprises par Jean-Blaise Gardiol en 1989 qui réalise plusieurs sondages autour de l’édifice. D’autres travaux menés par des étudiants de l’Université de Lausanne complètent progressivement la connaissance de l’église et du site (Kaiser 2006, Burdet et Fivaz 2023).

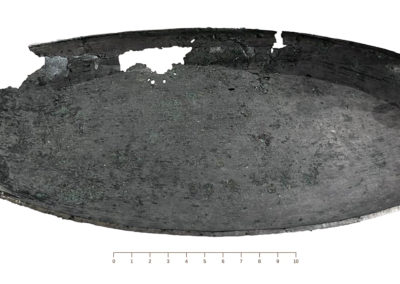

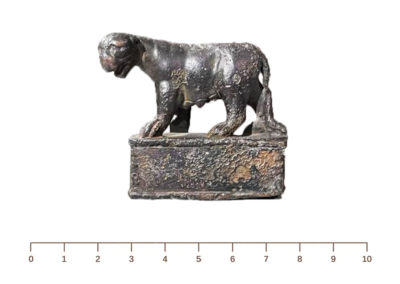

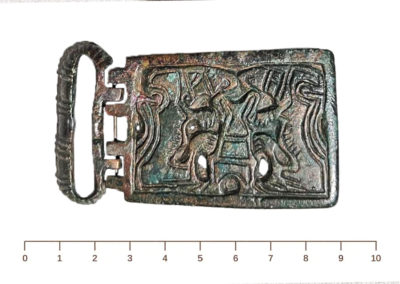

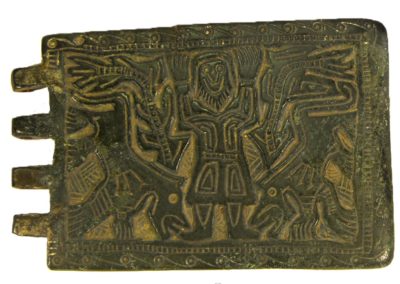

De nombreuses trouvailles sporadiques, notamment de petites statuaires, sont réalisées à Ursins dès le XIXe s, comme les statuettes de Mercure ou de bouc conservées à Lausanne ou le buste de Silène exposé à Yverdon. Ces découvertes de prospection connaissent toutefois une augmentation très importante à la suite de la commercialisation de détecteurs à métaux dans les années 1980. Une quantité significative de matériel à vocation religieuse d’époque romaine est dès lors identifiée dans la pente en contrebas du village, laissant supposer que le sanctuaire ne se limitait pas au seul fanum de l’église. Cette hypothèse se confirme lorsque des photographies aériennes, réalisées à la faveur de la sécheresse de l’été 2003, révèlent au moins quatre édifices supplémentaires dans les champs bordant le village.

Le potentiel archéologique du sanctuaire d’Ursins est donc connu depuis bien longtemps, malgré l’absence d’interventions archéologiques à ce jour. C’est en filigrane que se laisse lire le site, appelant à être complété et étudié pour mieux comprendre l’évolution de ce lieu unique et des vies qui s’y sont succédées au fil des millénaires.