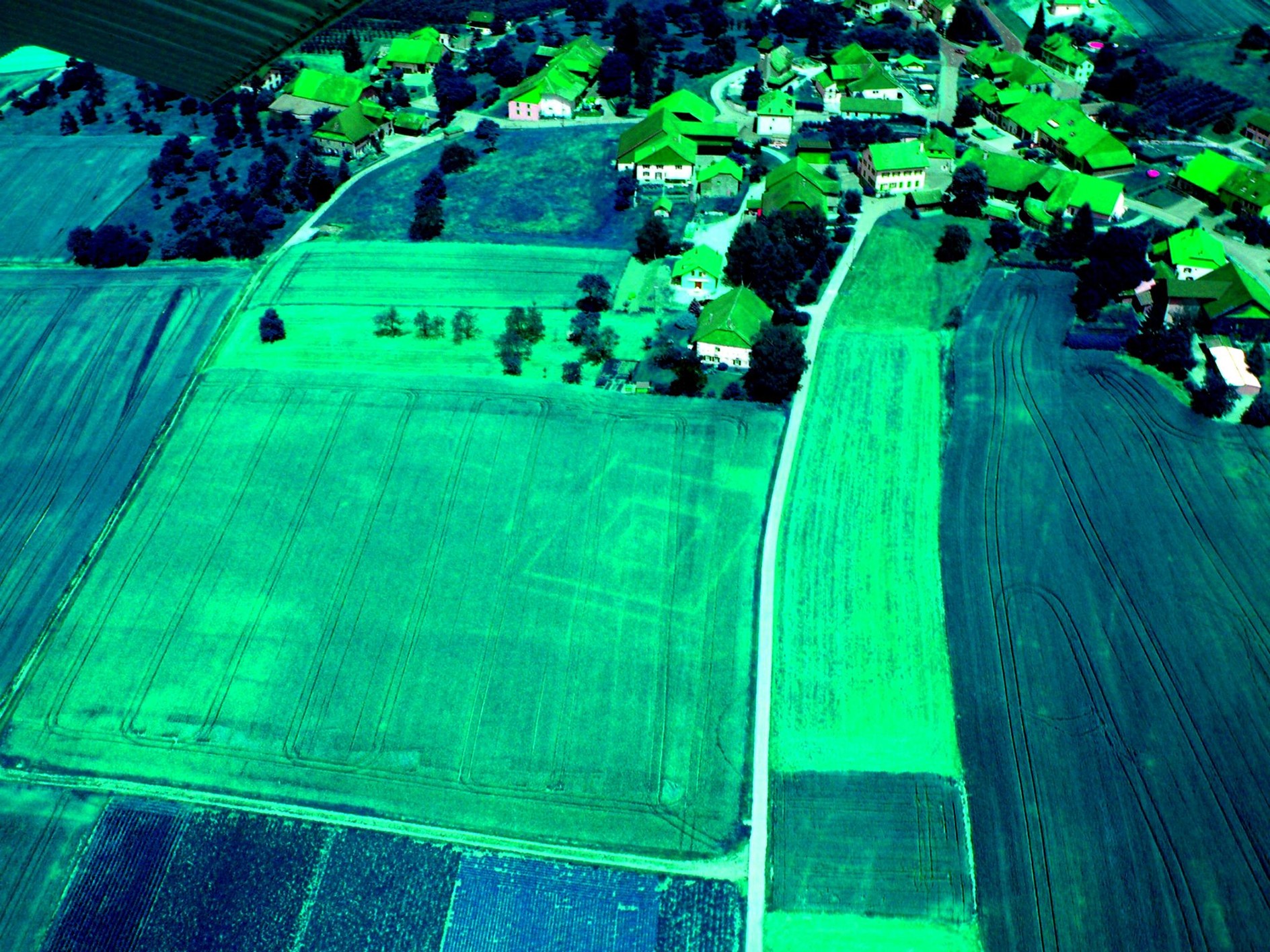

Vue d’artiste des temples de Noyer Courbe(arrière-plan) et de Champ Derrey (deuxième plan), depuis la zone profane encontrebas (premier plan). © illustration D. Burdet

Ursins, une page d’histoire bimillénaire

L’histoire d’Ursins semble débuter peu avant le changement d’ère, durant la période dite augustéenne ; aucun indice matériel ne permet du moins de prouver pour l’instant une occupation plus ancienne. C’est donc sous le règne du premier empereur romain que commencent à s’ériger les bâtiments de ce qui deviendra l’un des plus grands sanctuaires connus de Suisse. Des statuettes retrouvées sur le site semblent indiquer un culte au dieu Mercure et probablement à de nombreuses autres divinités. La fréquentation du site ne faiblit pas lors des Ier et IIe siècles de n.è., durant la période de développement maximal du sanctuaire. Il comprend alors deux parties majeures : la zone sacrée sur la crête, constituée de trois grands temples carrés, et la partie profane se développant en contrebas et se composant de bâtiments d’accueil, de restauration, d’artisanat et d’un complexe thermal pour l’accueil des pèlerins. Il est probable qu’un édifice de spectacle (théâtre ou amphithéâtre) ait complété ce site très étendu.

Dès le IIIe siècle, le contexte d’insécurités politiques ainsi que le développement du christianisme commencent à mettre à mal le sanctuaire païen d’Ursins. Le faible nombre de monnaies et objets datant de ces siècles retrouvés sur le site prouvent une baisse de fréquentation des lieux, et un probable abandon progressif des différents bâtiments. L’activité du sanctuaire semble pourtant se maintenir de manière ténue jusqu’au IVe siècle, au cours duquel elle s’arrête définitivement.

L’occupation du site d’Ursins ne cesse pas pour autant : à faible distance des temples antiques, le lieu-dit Gros Champs est utilisé comme nécropole chrétienne dès le milieu de ce même IVe siècle. Ce lieu d’inhumation perdure jusqu’au VIIe siècle en tout cas. A une période encore indéterminée mais remontant probablement à ce Haut Moyen Age, l’un des trois temples romains est réinvesti en église chrétienne, qui deviendra l’église St-Nicolas d’Ursins. Son état actuel date pour ses parties les plus anciennes du XIIe siècle, et pour la plus grande part de l’édifice de sa reconstruction en 1702.

Le site d’Ursins, et plus particulièrement son temple transformé en église, constituent donc un très rare exemple régional d’occupation ininterrompue d’un lieu de culte sur plus de deux millénaires. Ils l’érigent ainsi en site majeur, tant d’un point de vue archéologique qu’historique et patrimonial.